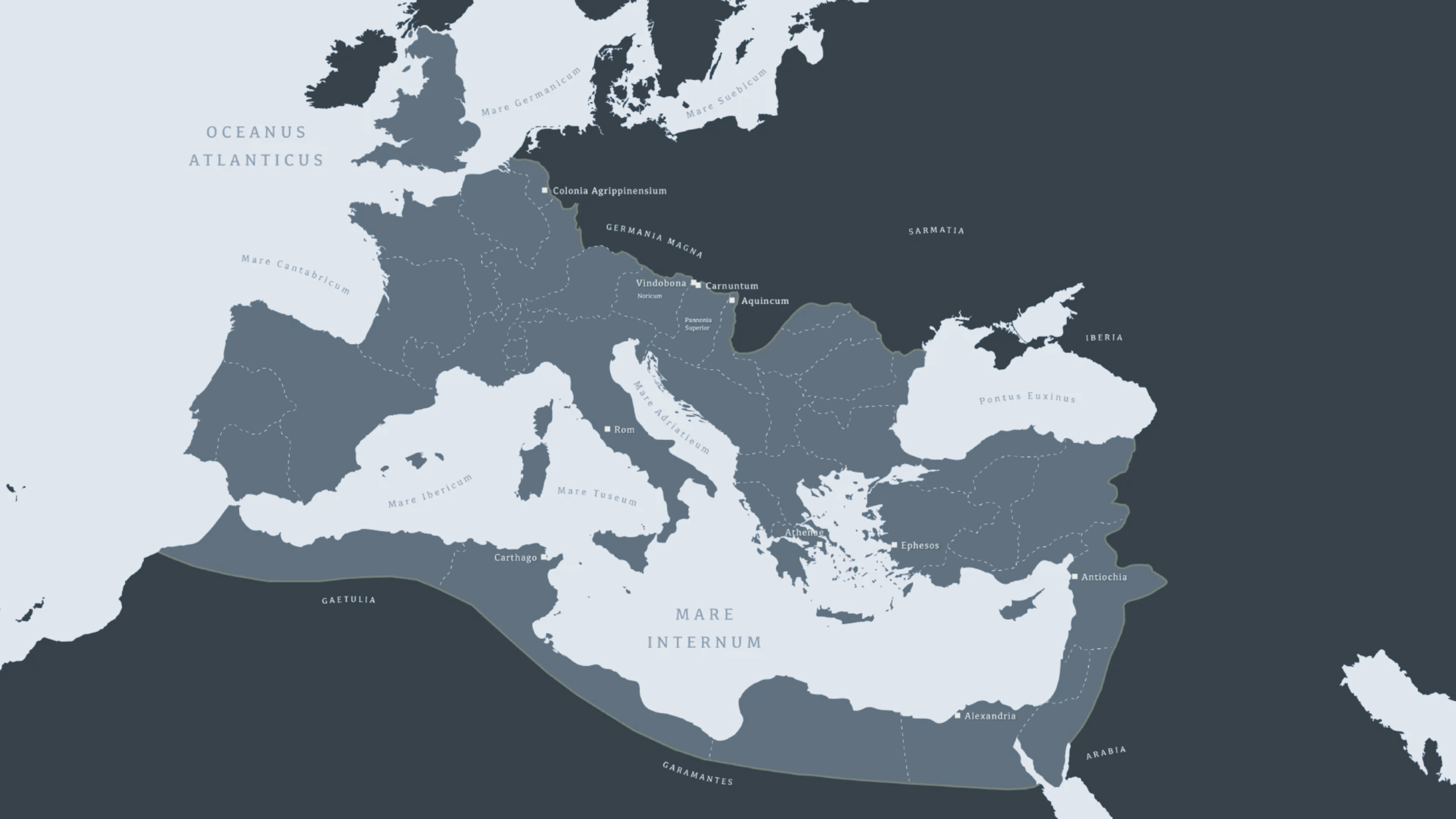

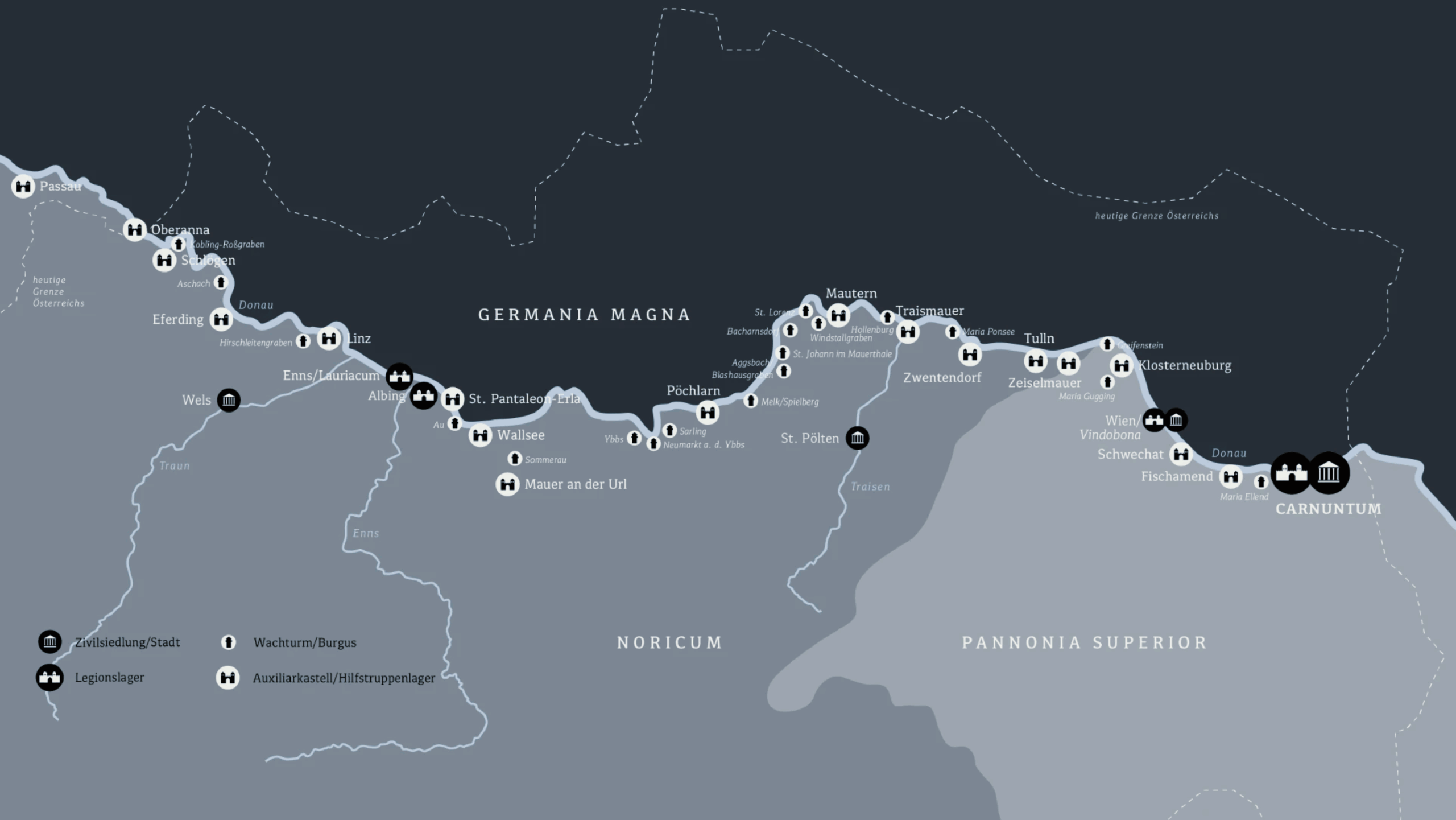

Der Donaulimes war über Jahrhunderte gleichsam Lebensader und Grenze des Römischen Reiches im Norden. Entlang des Stromes entstand zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert n. Chr. eine dichte Kette von Legionslagern, Auxiliarkastellen, Wachtürmen und Zivilsiedlungen, die das Imperium sicherten und zugleich Handel, Handwerk und Austausch förderten. Seit 2021 gehört der im heutigen Österreich liegende Abschnitt dieser Grenze zum UNESCO-Welterbe „Grenzen des Römischen Reiches“.

Zu den größten und bedeutendsten Fundplätzen zählt das Legionslager Lauriacum (Enns in Oberösterreich), in dem mehrere tausend Soldaten stationiert waren. Das Lager in der römischen Provinz Noricum (bzw. in der Spätantike Ufernoricum) entwickelte sich gemeinsam mit der angeschlossenen zivilen Siedlungsbereichen zu einem Zentrum von Militär, Handwerk und Verwaltung, dessen Spuren im Museum Lauriacum anschaulich präsentiert werden. Ebenso bedeutsam war das Legionslager Vindobona (Wien) im römischen Oberpannonien. Im Herzen der heutigen Innenstadt gelegen, war es, wie Enns oder das weiter östlich gelegene Carnuntum, über mehrere Jahrhunderte Stützpunkt einer römischen Legion mit rund 6000 Soldaten. Neben dem Militärlager entstand eine ausgedehnte Zivilsiedlung, die das Leben rund um den Legionsstützpunkt prägten. Heute lassen besonders das Römermuseum Wien und das Wien Museum am Karlsplatz die römischen Wurzeln der Millionenstadt lebendig werden. Ganz im Osten des heutigen Österreich liegt als weiteres großes Zentrum schließlich das militärische und administrative Herzstück von Oberpannonien (in der Spätantike Pannonia prima genannt): Carnuntum (Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich). Mit Legionslager, Auxiliarkastell, Zivilstadt, insgesamt drei Amphitheatern (zwei davon sind heute noch sichtbar) und weithin bekannten Monumenten wie dem sog. Heidentor war es über Jahrhunderte einer der wichtigsten Stützpunkte des römischen Reiches nördlich der Alpen. Gleich mehrere Museen bieten die Möglichkeit, das antike Carnuntum hautnah kennen zu lernen:

Neben den großen Legionslagern spielten die Auxiliarkastelle eine zentrale Rolle im Verteidigungssystem des Donaulimes. In ihnen waren – im Vergleich zu den Legionen – kleinere, rund 500 bis 1000 Mann starke Einheiten von Infanterie und Reiterei stationiert, die flexibel eingesetzt werden konnten und die eigentliche Linie an Grenzbefestigungen bildeten. Diese Kastelle sicherten wichtige Übergänge, Straßenkreuzungen und Flussabschnitte. Sie waren zugleich Lebensräume für Soldaten, deren Familien sowie Händler und Handwerker, die sich in den angrenzenden Zivilsiedlungen niederließen; somit bildete – ebenso wie die Legionslager – jedes Kastell für sich ein wirtschaftlich-administratives Zentrum für sein Umland.

Im Westen Österreichs lag, strategisch günstig in der Schlögener Schlinge, das Kleinkastell Schlögen (Ioviacum?) in Oberösterreich, das Schiffsverkehr und Handelswege kontrollierte; das Lagers lieg heute weitgehend auf einem als Hotel- und Freizeitanlage genutzten Gelände. Im Römerpark können unter anderem die Ruinen einer römischen Badeanlage bewundert werden und die Reste des Tors des Kastells liegt gegenüber dem antiken Hafen auf dem Hotelareal: Liburnen, römische Kriegsschiffe, kontrollierten das enge Durchbruchstal der Schlögener Schlinge. Zahlreiche Wanderwege bieten zudem eindrucksvolle Blicke auf die Landschaft um Schlögen.

Weiter östlich sicherte das Kastell Lentia (Linz) die Donauquerung, denn eine Furt ermöglichte die Überquerung des Stroms, um von Süden auf kurzem Weg in das Moldaugebiet zu gelangen. Hier entwickelte sich mit Vicus und Gräberfeldern zu einem wichtigen militärischen und wirtschaftlichen Zentrum – ein römisches Fundament für die heutige Landeshauptstadt Oberösterreichs.

Bei Wallsee in Niederösterreich kann womöglich der Standort des in der Notitia Dignitatum genannten Kastells Adiuvense vermutet werden, das auf einem markanten Felssporn errichtet wurde. Es diente als Reiterlager und in der Spätantike wohl als Flottenstützpunkt und Ausgrabungen legten einen spätantiken Lagerburgus, eine massive Kleinfestung, frei. Als Hafen nutze man in der Antike einen Donaualtarm im Schwemmland.

Am Eingang der Wachau lag das Auxiliarkastell Arelape (Pöchlarn), ein wichtiger Stützpunkt an der Limesstraße und Garnison verschiedener Truppen, darunter zeitweise Reiter- und Flottenverbände – eine ansprechende Präsentation der wichtigesten Funde kann im Stadtmuseum Arelape-Bechelaren-Pöchlarn besichtigt werden.

Am Ausgang der Wachau, ebenso UNESCO-Welterbestätte, entwickelte sich wiederum Favianis (Mautern an der Donau) besonders in der Spätantike zu einem bedeutenden Zentrum, das vor allem durch das Wirken des heiligen Severin Berühmtheit erlangte. Beeindruckend sind ebenso die spätantiken Türme an der westlichen Stadtmauer, Teile der spätantiken Kastellbefestigung mit sog. Fächer- und Hufeisentürmen.

Daran anschließend, im unteren Traisental, sicherte das Reiterkastell Augustianis (Traismauer) die Grenze. Im Stadtbild von Traismauer sind noch deutlich die Umrisse des Reiterkastells sichtbar: die mittelalterliche Stadtmauer markiert in etwa die Kastellfläche. An der Wienerstraße lagen in der Römerzeit die zentralen Gebäude, wie die Lagerkommandantur (principia), deren Bauten heute unter der Pfarrkirche konserviert sind. Durch das Römertor, eine römische Toranlage, das im Mittelalter erweitert wurde, gingen Soldaten ein und aus. Der Hungerturm ist ein spätantiker Befestigungsturm (sog. Hufeisenturm), der fast bis zum Dach erhalten ist; zudem verbirgt sich in den Grundfesten des Schlosses Traismauer eine spätantike Kleinfestung (Lagerburgus) – hier befindet sich auch das Stadtmusem TraismauerStadtmusem Traismauer.

Das Kastell Comagena (Tulln an der Donau) war ein bedeutender Reiterstandort am Donaulimes. Das römische Tulln war Standort einer 1000 Mann starken Reitertruppe. Die berittenen Bogenschützen kamen aus Kommagene, der östlichen Türkei. Von diesen Spezialtruppen gab es nur wenige im Römischen Reich. In der Spätantike lag hier ein Teil der Donauflotte. Zahlreiche Funde werden eindrücklich im Stadtmuseum Tulln präsentiert und geben Einblicke in das Militär- und Alltagsleben römischer Soldaten und ihrer Familien. In unmittelbarer Nähe befinden sich die konservierte Toranlage und der Salzturm an der Donaulände – der spätantike Fächerturm war bis in die Neuzeit Lagerraum.

Das Kastell Cannabiaca (Zeiselmauer) gehört zu den am besten erhaltenen spätantiken Befestigungen am Donaulimes. Die gewaltigen Mauern prägen bis heute den Ortskern und vermitteln ein eindrucksvolles Bild spätrömischer Wehrarchitektur. Ein Rundgang führt zu beeindruckenden Denkmälern der Spätantike und lassen die unterschiedlichen Bauten der römischen Militärarchitektur gleichsam unkompliziert wie informativ erkunden: die Kommandozentrale (principia) des Kastells unter der Kirche, Kastentor, Fächerturm und Lagerburgus.

An den Hängen des Wienerwaldes lag Arrianis im Bereich des heutigen Klosterneuburgs – heute sind hier Teile der Kastellmauer und Turmfundamente im Bereich des heutigen Stifts Klosterneuburg zu besichtigen. Das Stift selbst ist dabei eine der best besuchten kulturellen Attraktionen an der Donau.

Neben diesen Hauptorten finden sich entlang des Stromes zahlreiche Wachttürme beziehhungsweise Kleinfestungen, sog. Burgi. Besonders eindrucksvoll ist der spätantike Burgus von Oberranna (Stanacum?) in Oberösterreich, der anschaulich die Wehrarchitektur der Spätantike vermittelt.

Zusammen bilden diese militärischen Anlagen ein engmaschiges Netz an militärischen und zivilen Strukturen, das die Kontinuität und Vielfalt des Donaulimes sichtbar macht und seine historische Bedeutung als UNESCO-Welterbe unterstreicht.

Die Anlagen an der Grenze konnten jeoch nicht alleine besteen: Im Hinterland, das für die Versorgung der Militärlager von hoher Bedeutung war, verdeutlichen daher zivile Städte wie Aelium Cetium (St. Pölten) die enge Verbindung von Grenzmilitär, regionaler Versorgung und Provinzialverwaltung. Ebenso im Landesinneren lag Ovilava (Wels), das in der Spätantike bermutlich zum Hauptort der Provinz Ufernoricum aufstieg und mit seinen Verwaltungs- und Handelsfunktionen eine zentrale Rolle spielte – Aelium Cetium diente in jener Zeit jedoch wohl ebenso als Verwaltungsstandort.

Besonders interessant, da ebenfalls im Hinterland gelegen, ist zudem der Fundplatz von Mauer bei Amstetten (Locus Felix?), wo eine Militärstation die wichtige Straßenverbindung kontrollierte und die Verzahnung von Grenze und Hinterland verdeutlicht.

Ergänzt wird dieses Bild durch zahlreiche römische Villen wie jene von Oberndorf an der Melk, die mit ihren Wohn- und Wirtschaftsbauten für die landwirtschaftliche Versorgung zuständig waren und zugleich eng mit den Befestigungen am Donaulimes verknüpft blieben – eine in die Tiefe gehende Grenzzone, in der Militär, Zivilbevölkerung und Ökonomie, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Wegeverbindungen, untrennbar miteinander verwoben waren.

Die Orte Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg sind heute der Schauplatz der einstigen römischen Weltstadt Carnuntum.

Sankt Pölten, war eine bedeutende Stadt im Hinterland des Donaulimes, deren archäologisches Erbe bis heute im Boden der Landeshauptstadt fortbesteht.

Das heutige Traismauer am Zusammenfluss von Traisen und Donau blickt auf eine rund 2000-jährige Geschichte zurück.

Wels im Herzen Oberösterreichs gründet auf den Mauern von Ovilava, der römischen Provinzhauptstadt Ufernoricums.